ROTIFER - "The Children On The Hill"

monkey.

VÖ AUT: 27.11.2009

MONCD059 (Digipack-CD)

MONLP002 (12" Vinyl)

Vertrieb: Hoanzl, Broken Silence, Rebeat

Kontakt: monkey.

Ich kann Google noch so oft quälen, aber die Suchkombination „rock critic, typewriter, stage“ ergibt keine brauchbaren Treffer. War es Lester Bangs? Waren es Blue Oyster Cult? Oder ganz wer anderer? Es gibt da jedenfalls diese eine Anekdote, die ich im Hinterkopf habe. Irgendwer hat sie mir wohl erzählt, irgendwann, und ob sie wahr oder unwahr ist, tut weiter nichts zur Sache. Es ist eine Geschichte, die das Verhältnis zwischen Musikern und Musikjournalisten, zwischen Lyrics-Urhebern und Texte-Schreibern, zwischen Berichterstattern und den bevorzugten Objekten der Berichterstattung trefflich umreisst. Die Geschichte geht so:

Musikkritiker gelten oft als verhinderte Musiker. Bisweilen nicht zu unrecht. So beschliesst die Band X eines Tages, den ihr gewogenen und befreundeten Kritiker Y mit einer freundlichen Geste zu bedenken. Ja, mehr als das: ihm einen besonderen Wunsch zu erfüllen. Y darf mit auf die Bühne, die Live-Atmosphäre geniessen, ein Instrument spielen. „Sein“ Instrument. Der Kritiker, ein leidlicher Amateur an der Gitarre, übt und übt. Und schliesslich ist es soweit. Ein umjubeltes Live-Konzert. Zum Höhepunkt und Schluß hin wird eine besondere Attraktion, ein spezieller Gast angekündigt: ein prominenter Fan als „part of the show“. Er darf, kann, soll seine Virtuosität unter Beweis stellen. X stimmen eine ausufernde Jam-Session an, Y betritt die Bühne. „Sein“ Instrument – er denkt wohl an das teuerste Stück der Gitarren-Kollektion der Band – ist sichtbar verkabelt, aber unter einer Abdeckung verborgen. Der Sänger der Gruppe X tritt ans Mikrophon, spricht gestenreich und emphatisch einführende Worte, die zugleich an das Publikum und den neuen Bühnenmitstreiter gerichtet sind: man freue sich auf diesen bewegenden Moment, man erwarte Grosses, und man habe Y selbstverständlich ein exklusives Instrument zugedacht, das er wirklich exzeptionell beherrsche und das ihrem Sound eine ganz besondere Note hinzufügen werde... Der Kritiker ist sichtbar geschmeichelt. Die Band im Hintergrund hebt zum Höhenflug an. Die Abdeckung wird flugs entfernt. Das Instrument, das der gute Mann nun live bedienen soll, ist eine – Schreibmaschine. Eine elektrische, immerhin. Das Publikum tobt. Die Band wiehert. Der Kritiker schreibt. Bleibt ihm anderes übrig?

Warum ich diese Geschichte aus dem großen Fundus der Popkultur-Mythen hervorgeholt habe? Weil wir es bei Robert Rotifer zweifelsohne mit einem Mann zu tun haben, der sich auf beiden Gebieten – dem der Musikberichterstattung und jenem der Musik selbst – einen Namen gemacht hat. Und es wird ihn nicht kränken, wenn ich meine, daß bislang der Journalismus obsiegt hat, was den Rang der Bekanntheit, was Anerkennung und Einkommen und Respekt betrifft. Rotifer ist eine duale Erscheinung: einerseits einer, der samt Gitarre selbstbewusst auf die Bühne steigt, andererseits – vom österreichischen Nachrichtenmagazin „profil“ bis zur „Berliner Zeitung“, vom Radiosender FM4 (ORF) bis zum Deutschlandradio – als einer der kompetentesten und besten Pop-Schreiber, -Kenner und -Kommentatoren des deutschsprachigen Raums gilt. Das hat damit zu tun, daß der Mann – seit jeher mit einem Hang zum Anglophilen ausgestattet – den Objekten der Begierde näher ist als viele seiner Kolleginnen und Kollegen. Ende der neunziger Jahre zog es den Journalisten samt Familie nach London. Heute leben die Rotifers in Canterbury, selbst Mittelpunkt einer kleinen, aber sprichwörtlichen Szene. Und immer noch nah genug am pochenden Herz der britischen Hauptstadt. Und damit an einer der Hauptschlagadern der Popkultur zumindest des europäischen Kontinents, wenn nicht weltweit.

Aber hilft derlei, wenn es darum geht, als Musiker und Songschreiber zu reüssieren? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ganz enorm. Nicht jeder österreichische Künstler kann Wreckless Eric als Verfasser der Liner Notes einteilen. Oder eine lokale All Star Band (Darren Hayman, Ian Button) rekrutieren. Aber lassen wir Robert Rotifer selbst zu Wort kommen: "Es gibt viel mitzuteilen. Die Form des politischen Liedes – nicht der propagandistischen, sondern der reflektierenden Art – feiert nicht ohne Grund eine Renaissance. Durch Konzertreisen und Airplay ist es mir in den letzten Jahren gelungen, ein wachsendes aufmerksames Publikum für meine Songs zu finden. "The Children On The Hill" soll dazu beitragen, dieses Publikum konsequent zu erweitern und die Reise fortzusetzen“.

Das ist in der Tat very british. Nämlich nobel zurückhaltend und äusserst zuvorkommend formuliert. Die Sache ist: Rotifer ist als Musiker immer noch unterschätzt. Sehr unterschätzt (ich neige ja weniger zur Zurückhaltung). Denn aus dem Stand wüsste ich kaum jemanden, der ursprünglich aus der deutschsprachigen Hemisphäre kommend, so elegant, nachhaltig und quasi nebenbei in das britische Pop-Selbstverständnis vor- und eingedrungen ist. Wie ein Virus, der sich als Fan tarnt. Oder ein als Reporter verkleideter potentieller Kulturattentäter, der das Interviewer-Mikrofon zückt, eigentlich aber lieber seine eigenen Songtexte auspacken würde.

Die sind ja auch wirklich nicht von schlechten Eltern, die Songtexte. „We Put It All In Gold“ etwa handelt von der Frage, so Rotifer, „wo in einer von Finanzmärkten und Machtpolitik beherrschten Welt eigentlich die zwischenmenschliche Wärme abgeblieben ist. Bilder der überlebenden Opfer von Bombardements hatten in mir die gegensätzliche Vorstellung von Steinzeitmenschen geweckt, die sich in der Wildnis rund ums Feuer kuscheln“.

Oder „The Chill Coming Up From The Sea“... Laut dem Urheber des Songs „ein Aufschwungswalzer für die leistungsorientierte, nach vorne blickende junge Generation, die eingeladen ist, auf dem Dung ihrer Vorgänger aufzubauen“. Oder „The Pickle Jar“, ein „Überwachungsgesellschaftssong aus der Überwachungshauptstadt London. Wenn einmal jeder Moment unseres Handels aus mehreren Perspektiven erfasst und in den als gigantische Gurkengläser fungierenden Festplattenfarmen der Stadt festgehalten ist, gibt es irgendwann nichts als eine endlose Gegenwart, die das Vergangene nie mehr abschütteln kann“. Dazu Geschichten von einem Erpresserpärchen („Working The Room“), einem osteuropäischen Immigranten („The Branchline“), einen im Zug eingenickten Pendler („Chinese For A Change“), eine übergeschnappte Finanzexpertin („The Damage“) und einen Betrugsfall, am eigenen Leibe erlebt („The Money Goes A Long Way“). Und und und.

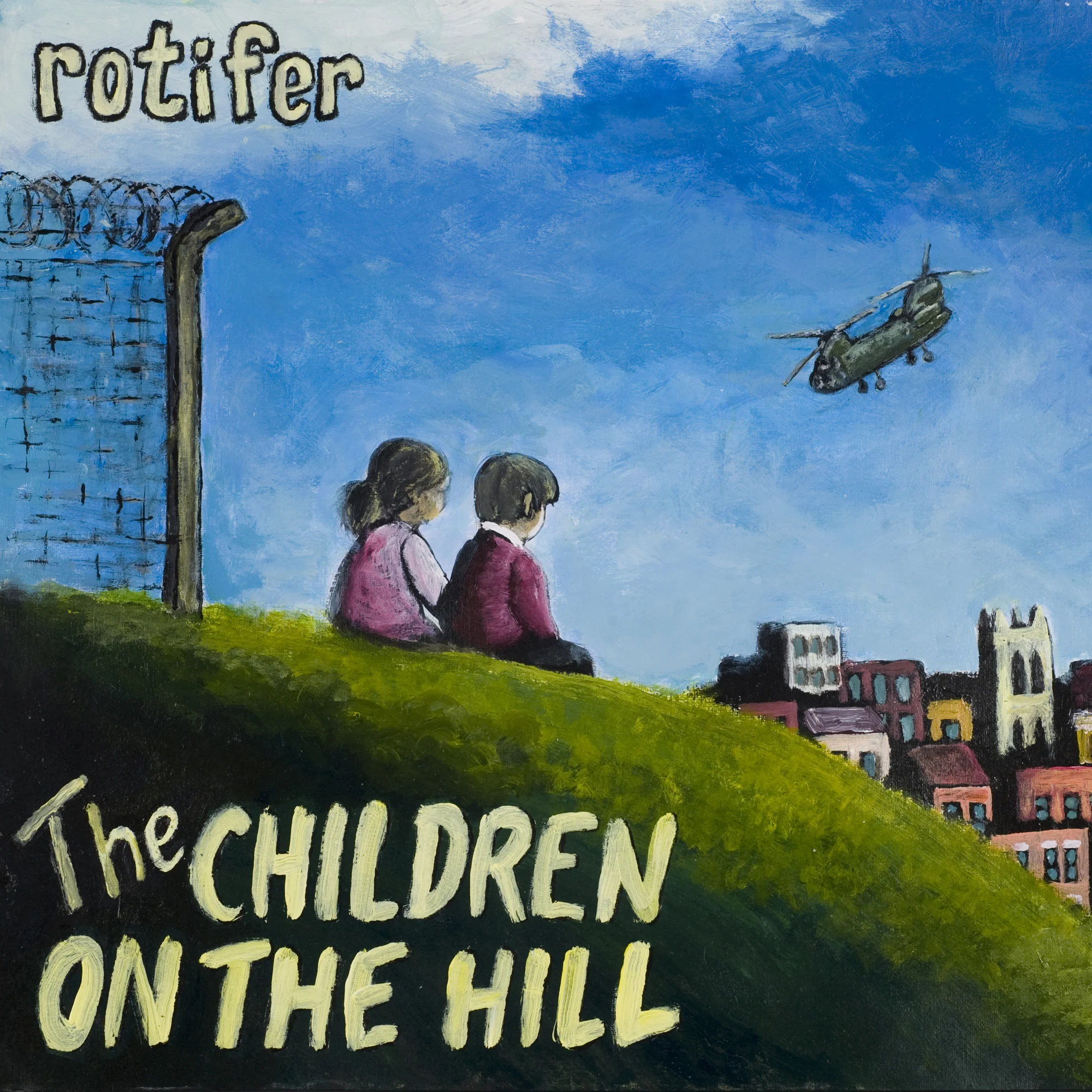

Jener Song, der dem vorliegenden Album seinen Titel gab – das Cover-Ölbild, selbstverständlich vom Autor selbst verfertigt, illustriert ihn in naiv-sachlicher Manier – bringt einmal mehr eine Detailbeobachtung eines Alltags-Grenzgängers auf den Punkt. O-Ton Rotifer: „Bei uns zu Hause in Canterbury gehen meine Kinder zusammen mit dem Nachwuchs britischer Soldaten in die Schule, die zum Teil schon ihre dritte oder vierte Tour im Irak oder in Afghanistan hinter sich gebracht haben. Die gehobene Mittelklasse der Gegend meidet diese Schule, weil die Kinder aus den Armee-Baracken auf einem Hügel am östlichen Rand der Stadt einen eher schlechten Ruf genießen. Die Berufsarmee ist schließlich ein Auffangbecken derer, die sonst keinen Job finden, viele von ihnen aus den ärmsten Gegenden Schottlands, andere aus ehemaligen britischen Kolonien. Die Väter hinterlassen den Kindern CD-Rs mit Gute-Nacht-Geschichten drauf, wenn sie in den Krieg ziehen. Wenn sie dann wieder zurück in die Kaserne kommen, bleiben sie dagegen stumm“.

Mit den üblichen La-la-Klischee-Simplizitäten, wie wir sie von heimischen Bands, die sich einer (mehr oder minder) fremden Sprache bedienen, gewohnt sind, haben derlei „lyrics“ nichts zu schaffen. Es sind kleinere und grössere Stories, die hier in Pastellfarben, Zwischentönen und Akkordsprüngen gemalt und zu einem Album, einem Bilderalbum zusammengefasst werden, und sie erheben keinen Anspruch auf Unvergänglichkeit. Wie auch die – handwerklich nicht gerade ungeschickt gestrickten – Kompositionen, die diese Texte einfangen, nicht den Anspruch erheben, den Rock’n’Roll neu zu erfinden. Den Folk, den Pop, das Singer-/Songwriter-Genre. Oder gar, Gott bewahre!, Brit Pop. Man kann die Lieder, die uns Robert Rotifer hier auf der Silberscheibe serviert, als unaufgeregte, aber keineswegs unaufregende Kaminfeuer-Erzählungen geniessen. Sie jederzeit in einen Kontext mit der Musik-Historie der letzten fünfzig Jahre stellen, von den Beatles über die Kinks, Who und Small Faces über The Jam, XTC und Billy Bragg bis hin zu Blur, David Gray, Fleet Foxes und den Kings of Convenience (ich seh’ Rotifers Mundwinkel zucken). Oder sie zuvorderst als liebevoll vertonte journalistische Notizen, Kommentare und Ableitungen verstehen.

Wie immer auch: diese Quantitäten und Qualitäten zu überhören und zu übersehen, das gelingt wohl nicht. Oder nicht mehr. Oder nur ausgemachten Ignoranten, die meinen, Eulen von Wien über London (respektive Canterbury) nach Athen zu tragen, wäre ja á priori ausgemachter Blödsinn. Wer aber Pop als internationale Sprache versteht, als ewige Liebhaberei und zeitgemässe Form der Flaschenpost, der wird „The Children On The Hill“ als kleinen, aber bemerkenswert konsequenten Beitrag zur Popgeschichte betrachten. Als Rotifers bislang bestes Album. Als Destillat aus Drang, Distinktion und Durchhaltevermögen. Und als äusserst sympathisches Statement eines Universaltalents. Eventuell darf ich ja mal meinen Laptop live an seinen Vox-Verstärker anschliessen.

(Walter Gröbchen)

Gefördert durch den Öst.Musikfonds